Février 2006

René, Marylène et Jean-Pierre, Thérèse et Bernard

Nous sommes 5 à partir vers le Mali en cette fin février. René, le guide, fervent soli-malien parcourt les chemins ocre du Mali pour la troisième fois. Marylène et Jean Pierre des amis de René, on bien voulu suivre le guide. Thérèse et Bernard retrouvent le Mali pour la seconde fois.

L’objectif qui nous est donné par le bureau de Soli-Mali est de nous rendre à Wanyakuy pour transmettre les réponses aux questions posées en janvier lors du premier voyage de l’année et de rendre visite aux pères blancs qui dirigent le centre nutritionnel de Nioro. Ce lieu est le plus éloigné de tous ceux où intervient Soli-Mali ; du fait de son éloignement géographique, il est également celui que nous connaissons le moins. Le conseil d’administration souhaite faire le point d’une manière aussi précise que possible sur le fonctionnement de ce centre. Entre temps, nous en profiterons pour faire une petite randonnée découverte au Pays Dogon. Quelques impressions…

Wanyakuy

Nous sommes arrivés à Wanyakuy un jour plus tôt que prévu. Nathalie – qui fait le lien entre l’association et l’école de Wanyakuy – avait dû mal gérer son agenda. La surprise était donc grande de nous voir devant l’école en fin d’après-midi.

Wanyakuy mirage de sable dans la brousse asséchée est un village typique du Mali. Le soleil brûlant qui s’éloigne vers l’ouest permet à l’ombre d’offrir un peu de fraîcheur aux élèves et aux habitants. Mais les rues étroites, les maisons abîmées par les pluies de l’été dernier, traduisent la pauvreté du lieu et de ses habitants. Eloignée du village à plusieurs centaines de mètres, l’école est comme une île qu’un sentier tracé par les pas quotidiens de centaines d’élèves relie au village. Le savoir, la culture paraissent n’avoir pas leur place en son cœur.

Notre arrivée attire les habitants qui viennent nombreux nous accueillir.

17 h 00. Nous regagnons le village avec les enfants sous les parures défeuillées des baobabs. En cette fin de journée dans la lumière blafarde du soir, notre promenade dans les rues poussiéreuses au milieu d’enfants aux visages crasseux nous trouble. Les sourires n’atténuent pas le sentiment complexe de compassion qui nous envahit. La vie ici semble identique à celle des siècles passés.

Perdu dans la campagne, le centre de formation agricole de Zura où nous allons passer la nuit est un havre de bien-être malgré la simplicité du lieu. Maïgan, notre chauffeur nous y conduit à la nuit tombante. Nous prenons place dans nos chambres monacales. La douche froide est d’un bien-être que seule peuvent connaître les voyageurs des déserts. La chaleur du soir, plus douce, plus humaine, permet le repos. Nous visitons cette école agricole un peu hors du temps avec ses tracteurs, ses remorques, son concasseur à grains dans cette région où la bêche à manche court est l’outil le plus commun. La modernité européenne est cantonnée dans ce lieu de formation, vitrine insolente des différences ou espoir d’un développement à venir.

Nous déjeunons à 5 dans un réfectoire de 100 places. Maïga regarde un match de coupe d’Europe de football sur le minuscule écran de télé qui fonctionne grace au générateur bruyant du lieu. Une autre trace de la modernité européenne, dont on voudrait, celle-ci, qu’ils ne s’inspirent par trop.

Le Pays Dogon

De Bandiagara à Sanga, la route est une piste mal entretenue qui transforme le voyage en une épreuve de rodéo. Il est 7 heures. Des dizaines de guides se proposent. Nous en choisissons un, ils sont trois à nous accompagner.

Sanga est situé à quelques kilomètres sur le plateau qui domine la falaise. Bâtons en mains, nous partons.

Après une heure de marche, nous distinguons au loin un tapis bleu bordé de minuscules carrés verts. C’est un barrage. Construit en 1948 par Marcel Griaule, un français, cette retenue d’eau permet aux populations avoisinantes de bénéficier d’un approvisionnement en eau régulier et surtout d’augmenter considérablement les surfaces cultivables. Ce sont les feuilles d’oignons qui donnent ce vert étincelant. Introduits eux aussi par Marcel Griaule, les tubercules sont arrachés et « pilonnés » avant d’être façonnés en petites boules qui seront séchées au soleil pendant plusieurs jours pour être expédiées vers Bamako. Nous croisons 3 jeunes qui dans un rythme régulier, font voler leurs lourds pilons transformant les tubercules en une masse pâteuse à l’odeur écoeurante.

Puis nous continuons notre marche en croisant quelques femmes qui transportent sur leur tête des charges de 40 à 50 kilos pendant des heures. Elles refusent avec véhémence, presque violence de se laisser prendre en photo.

Le guide nous montre les sépultures dans les crevasses, anciennes habitations de peuplades anciennes. Au centre du village, le « toguna », maison au toit très bas, est le lieu de rencontre des anciens et la maison ou la justice est rendue par les ancêtres.

Nous regagnons alors la vallée et suivons la falaise jusqu’au village suivant. Il fait chaud, très chaud…

Maïga nous attend dans une petite auberge et c’est en voiture que nous repartons vers Bandiagara.

Nioro du Sahel

Après un trajet long et difficile, nous arrivons à Nioro du Sahel en milieu d’après-midi le 27 février. Nous découvrons des Pères Blancs très hospitaliers, heureux de nous rencontrer. Nous faisons connaissance de leurs voisins et sommes conquis par l’accueil qui nous est prodigué. Nous projetons de visiter le centre nutritionnel le lendemain.

- le chef de poste : médecin ou major : Karim Kulubali

- le président : Kandura touré

- 3 matrones

- Le pharmacien

- L’aide-soignant.

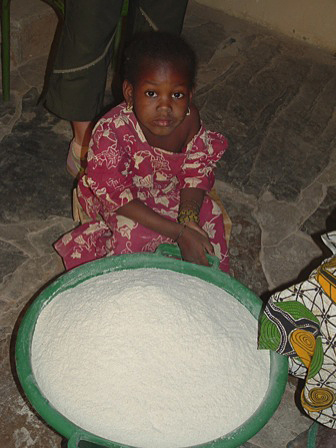

Un climat d’échanges amicaux s’installe. Les différents intervenants du centre expriment leurs doléances : tables d’accouchement, boîtes d’accouchement, petit matériel de chirurgie, matériel de stérilisation, appareils à tension… Puis, ils exposent leur programme de travail : accueil de presque 150 enfants par semaine : vaccinations, suivi pondéral des enfants, distribution de vitamines… C’est à l’occasion de ces actions de prévention que sont détectés les enfants malnutris. Ces derniers sont ensuite adressés au centre nutritionnel, financé par Soli-Mali, pour être pris en charge. Ils devront alors revenir une fois par semaine, accompagnés de leurs mamans, pour être pesés. A cette occasion, la maman recevra une formation concernant la nutrition. Un complément alimentaire lui sera remis.

Les responsables du centre expriment très fermement leur souci d’éduquer la population et de ne pas faire de l’assistance : chaque famille doit verser une participation pour profiter de l’aide aux soins ; quelle soit financière ou matérielle.

Nous constatons que la population préfère se rendre au centre nutritionnel plutôt que d’aller à l’hôpital, pour des raisons multiples : atmosphère chaleureuse, disponibilité de l’équipe, bénévolat.

Forts de ces différents constats, nous ressentons encore davantage le désir d’aider les membres du centre dans leur projet de soins.